「※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。」

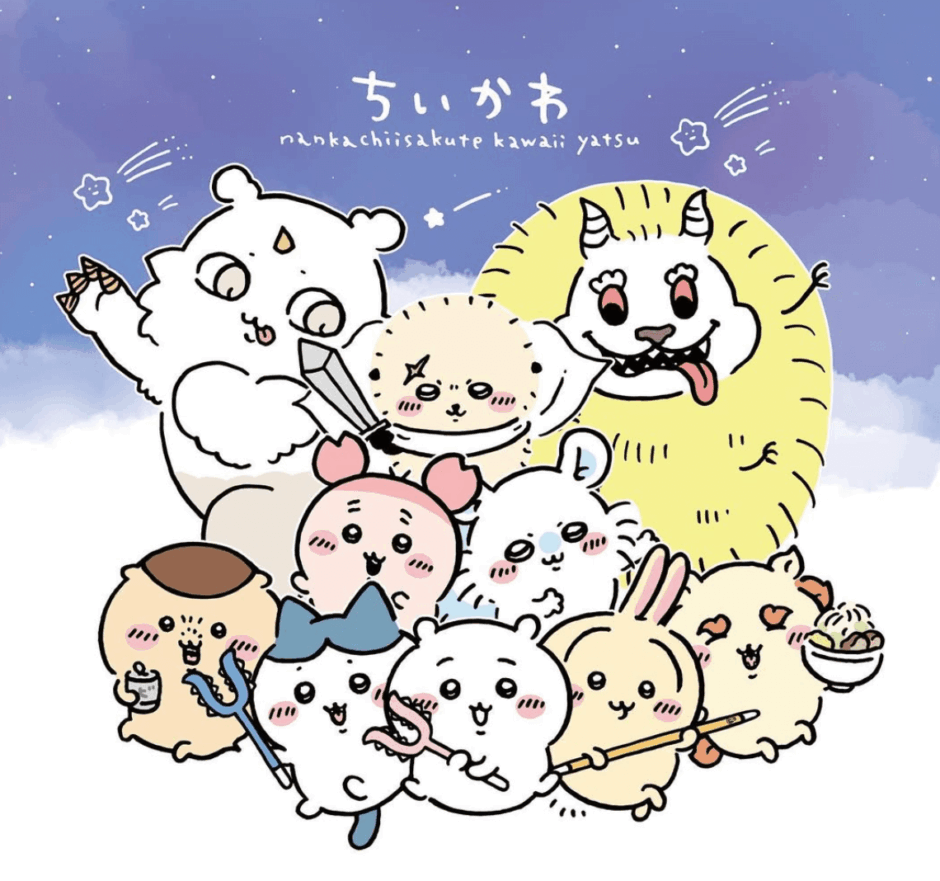

ちいかわ 作者 顔は公開されている?横顔の写真や噂の真相を解説

紹介していきます。

画像出典元:Instagram

画像出典元:Instagram

- 作者の顔は本当に見られる?2015年の横顔写真イベントとは

- 作者がおかしいと言われる理由とその真意

- 作者の闇を感じるシビアなストーリーの背景

- 作者がやばいと話題の描写は何が原因か?

- 作者がサイコパスとの噂が流れたきっかけとファンの声

- 作者の年収はいくら?スタンプとグッズ収益の規模を分析

- 作者の年齢は何歳?登壇歴や作品年代からの推定

- 作者の出身地はどこ?関東在住と宮古島移住の背景

- 作者が性別を公表したツイートとファンの反応

- 作者は西野カナ説の真偽とSNS発の誤解を検証

作者の顔は本当に見られる?2015年の横顔写真イベントとは

ちいかわの作者・ナガノの顔は、現在もフルでは公開されていませんが、過去に一度だけ「横顔」が公式メディアに掲載されたことがあり、それがファンの間で大きな話題となっています。

ナガノ本人がイベント登壇やテレビ出演の際にも一貫して顔出しを避けている中で、この横顔写真は今もなお「唯一のビジュアル情報」として語り継がれています。

そのきっかけとなったのが、2015年8月8日から23日にかけて、東京・吉祥寺PARCOで開催されたイベント「ナガノマーケットin KICHIJOJI PARCO」です。

これは、当時人気を集めていたLINEスタンプ「自分ツッコミくま」などを手がけたナガノによる、初の公式展示&グッズ販売イベントで、店内には原画やイラストの展示、ぬいぐるみや文具といったオリジナルグッズの販売が行われました。

このイベントの様子を取材したインタビュー記事が、サブカル系メディア「KAI-YOU.net」に掲載され、その中でナガノ本人の横顔写真が使用されたのです。

該当記事には「ナガノさん(写真右)」という注釈付きで、眼鏡をかけて横を向く男性の写真が掲載されていました。

画像出典元:ちいかわ日和

画像出典元:ちいかわ日和

髪型はショート、黒縁メガネを着用しており、顎の輪郭や口元が見える程度のショットで、顔全体は映っていませんでしたが、ナガノ本人と明記されていたことから信ぴょう性は高いと見られています。

当時は「ナガノ=顔非公開」というイメージがまだそこまで強く定着していなかったため、大きな騒ぎにはならなかったものの、ちいかわが爆発的ブレイクを果たした2020年以降、「過去に一度だけ横顔が出たことがある」という事実が掘り起こされ、SNSでも再び話題にのぼるようになりました。

現在ではKAI-YOUの記事そのものはページが削除されており、直接閲覧することはできませんが、ネット掲示板や一部のアーカイブ画像ではその当時の写真を見ることが可能です。

ナガノはその後も一貫して顔出しを避けており、テレビ出演時も顔はモザイクやイラストで隠され、SNSでは本人の写真は一切投稿されていません。

また、ライブドローイングなどのイベントでも背中を向けて描いたり、ステージ上でイラストを投影しながら音声出演するなど、徹底した匿名性を保ち続けています。

このように、ちいかわの作者・ナガノの「顔」は、2015年のイベント取材記事を通じて「一瞬だけ」「横顔のみ」が公に出回ったことがあります。

これは、本人が表に出ることを極端に避ける方針を取っている中では非常に珍しいケースであり、ファンにとっては今もなお貴重な一枚として語り継がれています。

ファンの間では「横顔でもいいから見てみたい」という声が多く、いかにナガノという人物像そのものに興味が集まっているかがわかります。

作者がおかしいと言われる理由とその真意

ちいかわの作者・ナガノは、一部のファンや視聴者から「おかしい」「やばい」といった意見を持たれることがあります。

その理由は、可愛らしいビジュアルとは裏腹に、作品に込められたシビアで闇のある描写が強烈なギャップを生んでいるためです。

まず、ナガノが描く世界観は単なる癒し系にとどまりません。

ちいかわたちは日々、労働や試練、理不尽なシステムの中で生き延びており、「討伐検定」や「草むしり検定」といった独自の社会制度に適応しないと生活すら困難になります。

試験に落ちると職を失い、食べ物にも困るという過酷な世界観が描かれています。

これは一見かわいらしい絵柄とは相反しており、読者の中には「闇が深すぎる」「病んでいる」と受け止める人も少なくありません。

また、ナガノ自身が公式SNSで見せる言動や価値観も、独特であることがファンの間で話題になります。

過去には「前世で戦争に行った記憶がある」といった意味深な発言をしたり、「救われないラストが好き」といったストーリー観を語ることもありました。

そうした感性が、ちいかわの根底にある不穏な空気を生み出しているとも言われています。

さらに、登場キャラのセリフに含まれる言葉選びも独特です。

「くりまんじゅう」や「モモンガ」といった一見ゆるいキャラでさえ、突然キレたり感情を爆発させたりする描写があり、読者を驚かせる演出が多々あります。

これらの要素が積み重なることで、「作者がちょっと普通じゃない」「サイコパスっぽい」といった印象を与えることにもつながっています。

とはいえ、それらの要素がちいかわという作品の魅力でもあります。

可愛さとシリアスさの絶妙なバランス、予測不能な展開こそが読者を惹きつけているのです。

そのため、「おかしい」と言われる背景には、単なるネガティブな意味だけでなく、作品の奥深さを象徴する複雑な感情も含まれていると考えられます。

作者の闇を感じるシビアなストーリーの背景

ちいかわのストーリーには、作者ナガノの独特な世界観による「闇」が随所に感じられます。

その背景には、ナガノ自身が描こうとしている「現代社会の不条理」や「人間の深層心理」に向き合う姿勢があると考えられます。

そもそも、ちいかわは一見すると癒し系のキャラクター漫画に見えますが、物語の中では「労働」「検定」「失敗」「孤立」「恐怖」といった重いテーマが頻繁に描かれています。

たとえば、登場キャラが生活のために「草むしり検定」や「討伐」などのタスクをこなさなければならず、それに失敗すると報酬が得られず、食事にも困るという構造が存在します。

このような設定は、現代社会における非正規雇用や貧困問題、競争主義的な労働環境を連想させるものです。

ナガノ本人もX(旧Twitter)などで、自らの作風について「救われない話が好き」と語っており、「可愛いものにしんどさを詰め込みたい」と表現したこともあります。

こうした発言からは、単なるキャラクター商業作品ではなく、自身の人生観や価値観を投影した創作であることがうかがえます。

また、物語に登場するキャラクターたちが孤独や不安を抱えながらも、時に仲間と寄り添い、なんとか日常を乗り越えていこうとする描写も多く、それが作品に深みを与えています。

闇を描くことによって、逆に読者は登場キャラの健気さや温かみを強く感じるようになっているのです。

このように、ちいかわに漂う「闇」の正体は、社会の矛盾や個人の葛藤をナガノ独自のフィルターを通して描いたリアルな人生観に根ざしています。

その奥行きが、ちいかわを単なる可愛い作品以上の存在に押し上げ、多くのファンの心を惹きつけているのです。

作者がやばいと話題の描写は何が原因か?

ちいかわの作者・ナガノが描くストーリーは、たびたび「やばい」と話題になります。

これは、作品に含まれる衝撃的な描写や意外性のある展開、そして感情を揺さぶるギャップが要因です。

なぜ「やばい」と言われるのかというと、ちいかわの世界は一見するとかわいらしいキャラクターたちが穏やかに暮らすファンタジーのように見えますが、実際はかなりハードでシビアな日常が繰り広げられています。

登場キャラが突然怪物に襲われたり、「討伐に失敗して落ちこぼれになる」といった不安定な労働環境に置かれていたりすることから、ファンの間では「この世界観怖すぎる」「なんか闇が深い」と反応されることが多いのです。

とくに話題になったのは、2023年3月に描かれた「ラッコ先輩」シリーズです。

頼れる先輩として登場していたラッコが、突如「中身のない抜け殻」状態となって登場キャラの前に現れ、人格を奪われたような衝撃的な描写が展開されました。

このエピソードはSNSでも大きな反響を呼び、「PTSDになるレベルでやばい」「トラウマ」といった声が続出しました。

さらに、「ハチワレ」の笑顔がいきなり消えたり、「モモンガ」が急に豹変するなど、かわいらしさとのギャップを利用した展開も特徴的です。

このギャップが、視聴者に強烈なインパクトを与え、「やばい」と表現される理由となっています。

ナガノはこうした感情の振れ幅を巧みに設計し、読者に意外性と没入感を与える手法を得意としています。

予測不能な展開、可愛い外見とのコントラスト、そして日常と非日常が紙一重で混在する世界が、読者の心に強く刺さり、「やばい」と言わせてしまうのです。

このように、「やばい」と言われる背景には、ナガノならではのギャップ演出と、現代人の不安や孤独に訴えかけるストーリー構成があり、それがちいかわの中毒性と唯一無二の世界観を作り出しているのです。

作者がサイコパスとの噂が流れたきっかけとファンの声

ちいかわの作者・ナガノには「サイコパスなのではないか」という噂が一部のファンのあいだで広まったことがあります。

これは、かわいらしいキャラクターたちの世界に突如として挿入される暴力的、残酷、または心理的に追い詰めるような展開が原因とされています。

そもそも「ちいかわ」は癒し系作品と捉えられがちですが、物語の裏側には「恐怖」や「不安定さ」、ときには「人格の崩壊」といった要素が散りばめられています。

とくに、「ラッコ先輩が人格を失う」「討伐に失敗して破滅する」「突然怪物に襲われる」など、読者の予想を超える急展開が印象的です。

こうした要素が蓄積される中で、「あまりに感情の起伏を無視して描いている」「読者の心を試しているようだ」と受け取る人が出てきました。

噂が強まったきっかけの一つは、2023年春に掲載された「ラッコが抜け殻になる」エピソードです。

頼れる存在であったラッコ先輩が突然別人のようになり、表情も言葉も失った状態で登場キャラと再会するというこの展開は、読者の間で「これを考えた作者、ちょっとやばくないか?」という感情を生み、SNSを中心に「サイコパス説」として言及されるようになりました。

また、ナガノ自身のSNS発言も、こうした印象を後押しする一因となっています。

たとえば、「感情を押し殺したような展開が好き」「救われないラストが美しい」といった趣旨の投稿は、読者の心に引っかかりを与えると同時に、作家としての美学を強く印象づけました。

一部のファンはこれを創作家としての個性と受け取りつつも、別の層からは「感情がないように見える」「キャラクターを突き放している」といった声も上がっています。

ただし、この「サイコパス」という言葉はあくまでネット上でのネタ的な文脈で使われているケースが多く、深刻な批判というよりは「かわいい見た目とのギャップがすごすぎる」という意味での表現に近い側面があります。

むしろ、そのギャップこそがちいかわの最大の魅力でもあり、だからこそ多くの人がちいかわの世界に引き込まれているのです。

作者の年収はいくら?スタンプとグッズ収益の規模を分析

ちいかわの作者・ナガノの年収は、数千万円から1億円を超えている可能性があります。

これは、LINEスタンプやグッズ販売、出版、アニメ化、コラボ事業など多岐にわたる収益源を持っていることが理由です。

ナガノが注目を集め始めたのは、2014年にリリースされたLINEスタンプ「敬語くまさん」や「自分ツッコミくま」がきっかけでした。

これらのスタンプはSNS上で話題となり、以降「ちいかわ」に至るまで、複数のスタンプをシリーズ化。

LINEスタンプは販売額の35%前後がクリエイターの収益になるとされており、仮に年間で数十万〜百万単位のダウンロードがある場合、スタンプだけでも数千万円規模の収入が見込まれます。

さらに、ちいかわの関連グッズ販売は全国のアニメイト、しまむら、ファミリーマート、ローソンなどの大手企業ともコラボを重ねており、ぬいぐるみ、キーホルダー、文具、アパレル、さらには家電まで展開されています。

2022年には全国でちいかわPOP UP STOREが開催され、原宿や大阪では連日完売状態が続いたという報告もあり、グッズ販売の売上高は年間数十億円規模とも言われています。

このうちナガノ本人のロイヤリティが10%〜20%程度と仮定すれば、数千万円単位の印税収入が発生していると推定できます。

出版面でも、ナガノは講談社から「ちいかわ」コミックスを発行し、巻を重ねるごとに重版がかかる人気シリーズとなっています。

単行本の印税は一般的に定価の10%前後であり、10万部以上売れれば印税だけで1000万円に届く計算です。

加えて、アニメ化による使用料、テレビ・CM・音楽などの2次利用収入、イベントやカフェとのタイアップ収益も含めれば、全体として1億円を超える可能性も現実的です。

このように、スタンプ・グッズ・出版・アニメ・コラボの5本柱がそれぞれ安定して高い収益性を持っていることから、ちいかわの作者ナガノの年収は極めて高額であり、クリエイターとして日本トップクラスの収入を得ている人物の一人といえるでしょう。

作者の年齢は何歳?登壇歴や作品年代からの推定

ちいかわの作者・ナガノの年齢は、2025年時点でおおよそ40代前半ではないかと推定されています。

これは、彼のこれまでの創作歴やイベント登壇時期、作品の開始時期などを総合的に見たうえでの推測です。

ナガノが最初に注目を浴びたのは2014年に登場したLINEスタンプ「自分ツッコミくま」です。

この作品が発表された当時、すでにナガノは「社会人として働いていた経験がある」とSNSで語っていたことから、当時20代後半〜30代前半であった可能性が高いと考えられます。

その後、2015年には吉祥寺パルコでの展示イベント「ナガノマーケット」が開催され、本人も現地で関係者と交流するなどの活動を行っていました。

また、2022年にはNHKの「おげんさんといっしょ」にてちいかわキャラが起用された際、ナガノがスタッフとして関わっている様子が報じられましたが、このときも表舞台には登場せず、SNSを通じて喜びの声を上げるなど、やや落ち着いた世代である印象が伝わってきます。

2020年以降に「ちいかわ」が本格的に連載スタートした際も、ナガノの作風には一定の人生経験や社会への観察眼が見られ、「若手作家」というよりは、ある程度年齢を重ねた中堅クリエイターとしての視点が随所に感じられました。

実際、作品に登場する「検定に落ちると働けない」「お金がないと芋も買えない」といった描写は、若者よりも社会経験者が強く共感する構造になっています。

そのため、作品の初出時期や発言内容、テーマの成熟度などから見て、ナガノは1980年代前半から中盤生まれ、すなわち2025年現在で40〜45歳前後であるという推測が妥当とされます。

もちろん公式な生年月日は非公開のため断定はできませんが、クリエイターとしての活動の歩みを追うことで、そのおおよその年代像が浮かび上がってきます。

作者の出身地はどこ?関東在住と宮古島移住の背景

ちいかわの作者・ナガノの出身地については、公式に明言されていないものの、関東圏出身である可能性が高いとされています。

これは過去の活動エリアやSNSでの投稿内容、イベント登壇の履歴などから読み取ることができます。

ナガノが最初に注目を集めたのは、2014年〜2015年にかけてのLINEスタンプ「自分ツッコミくま」シリーズのヒットで、その直後には東京都の吉祥寺パルコで「ナガノマーケット」という展示イベントを開催しています。

このイベントに本人も関与しており、当時のSNS投稿では「東京に住んでいる」と受け取れる発言がいくつか確認されています。

さらに、都内のカフェや書店などとのコラボも積極的に行っていたことから、当時は少なくとも東京都、あるいはその周辺に拠点を置いていたと見られます。

一方で、2020年代に入ってからは「沖縄県の宮古島に移住した」という説がインターネット上で話題になりました。

これはナガノがX(旧Twitter)で「宮古島から帰ってきました」や「島の生活」といった表現を使っていたことが発端となり、「ナガノは現在、宮古島に住んでいるのでは?」という推測がファンの間で広まりました。

さらに、ちいかわ公式グッズの一部に「南国風デザイン」や「サンゴ柄」など、沖縄的な要素が見られることもこの噂を後押ししました。

ただし、ナガノ本人が現在の居住地を公言したわけではなく、あくまでSNSでの文脈や言葉の選び方からの推測であることは理解しておく必要があります。

とはいえ、数日間〜数ヶ月にわたり宮古島に滞在していたことは事実であり、その間に自然や離島の空気から得たインスピレーションが作品づくりにも影響を与えた可能性は十分にあると考えられます。

つまり、ナガノの出身地は活動初期の状況から関東圏と推定される一方、後年になって南の島・宮古島との関わりも強まっているため、創作と生活の両面において「都市と自然」の両極を行き来する独自のスタイルを築いているといえるでしょう。

作者の性別を公表したツイートとファンの反応

ちいかわの作者・ナガノは、自身の性別について公式に「男性」であることを公表しています。

これはSNS上での投稿がきっかけとなり、ファンの間でも広く認識されるようになりました。

性別が明かされたのは、2020年にX(旧Twitter)での投稿内で、ナガノ自身が「男だから〜」と自分を指して発言したことによります。

それまでは性別に関する情報が伏せられており、ペンネームや作風、キャラの可愛らしさなどから「女性作家ではないか」と予想する声も少なくありませんでした。

とくにちいかわのような柔らかなタッチの絵柄や、感情豊かで繊細なキャラクター描写は、女性作家によるものだと思われがちだったのです。

このツイートの後、ファンからは「えっ、男性だったの!?」「作風からは想像できなかった」といった驚きの声が多数寄せられました。

一方で、「性別に関係なく素晴らしい作品」「ナガノさんの世界観が好きだから関係ない」といった肯定的な意見も多く、作家としての評価に影響を与えることはほとんどありませんでした。

また、性別を公表したことで、逆に「男性でこの感性はすごい」「ギャップが魅力的」という意見が増え、ナガノの創作力そのものに対する再評価も進みました。

ファンの間では、性別に左右されずキャラクターに命を吹き込む技術こそがナガノの真骨頂だという認識が強まっており、その後の人気にも拍車がかかりました。

ちなみに、性別を明かした後もナガノは顔出しを避け、性格や生活スタイルについても多くを語らないスタンスを貫いています。

こうした「一部だけをさらけ出し、それ以上は語らない」という姿勢が、かえって神秘性を生み、ファンの想像力を掻き立て続けているのです。

このように、ちいかわの作者ナガノは自らの性別をSNS上で自然に明かしたものの、作品やファンとの関係においてはその事実にとらわれることなく、今も変わらず高い支持を得ている作家といえます。

作者は西野カナ説の真偽とSNS発の誤解を検証

ちいかわの作者・ナガノに関して、一部SNS上で「西野カナが作者ではないか」という説が流れたことがあります。

しかしこの噂は事実とは異なり、ネットユーザーによる誤解や偶然の一致が拡散された結果と考えられます。

まず結論から言うと、「ちいかわの作者=西野カナ」という説に信頼性のある根拠はなく、両者は全くの別人です。

ではなぜこのような噂が浮上したのか、その理由と背景を見ていきましょう。

この説が広まり始めたのは、ちいかわの作風に対して「共感性が高い」「言葉の選び方が繊細」「女子ウケがすごい」といった特徴が指摘され始めた頃です。

こうした特徴は、2000年代後半から2010年代にかけて若い女性に絶大な人気を誇ったシンガーソングライター・西野カナの歌詞世界と似ていると感じたファンがいたことから、「もしかして同一人物では?」という軽い冗談めいた投稿がSNSで飛び交うようになりました。

また、ナガノが自身の正体を明かしておらず、顔出しや実名も非公開というミステリアスな立ち位置で活動していることが、このような憶測を加速させました。

加えて、西野カナも2019年に活動休止を発表して以降、公の場から姿を消していた時期があったため、「ちょうど時期が重なる」「実は創作活動の方向性を変えたのでは」といった推測が飛び交ったのです。

さらに、「ちいかわ」という作品名のひらがな3文字の柔らかさと、「カナ」という響きの親しみやすさが、無意識に結びついてしまったという心理的要因も考えられます。

ナガノが女性的な感性を持つ描写を得意としていることも、誤解を助長しました。

しかし、現実にはナガノは男性であることをSNSで公言しており、創作歴も2010年代前半から一貫してイラスト・LINEスタンプ・漫画という流れで積み上げてきた人物です。

一方の西野カナは音楽畑のキャリアを持ち、作画やイラストの活動歴は確認されていません。

この時点で、両者の人物像や活動領域に共通点はほとんどなく、「ちいかわ=西野カナ説」はあくまでネット上のネタ的な噂に過ぎないことがわかります。

このように、「ちいかわの作者は西野カナ」という噂は、感性の近さや活動休止時期の重なりといった偶然が重なったことで生まれたものであり、SNS発の典型的な誤解の一つです。

現在ではこの説はほとんど信じられておらず、むしろ「ちょっと面白いネットジョーク」として記憶されている程度となっています。

ちいかわ 作者 顔に隠された素性や経歴に迫る!年齢・出身地・性別の秘密

関連情報も紹介していきます。

画像出典元:Instagram

画像出典元:Instagram

- 何者?物語の世界観と人気キャラを紹介

- 顔が変わるのはなぜ?表情の違和感を考察

- 顔だけで伝わる表情表現の巧みさとは

- 顔がないキャラの存在理由と演出意図

- 作者 ゴールデンカムイ好きを公言した理由とは

- 魅力はなぜここまで支持される?ファン層と人気の秘密

何者?物語の世界観と人気キャラを紹介

ちいかわとは、イラストレーター・ナガノによって生み出されたキャラクターで、「なんか小さくてかわいいやつ」の略称に由来しています。

2020年にTwitter(現X)での漫画連載がスタートし、瞬く間にSNSを中心に大人気となり、アニメ化や商品展開もされる国民的キャラクターへと成長しました。

その人気の理由は、かわいらしい見た目と、意外にもシビアでリアルな世界観とのギャップにあります。

ちいかわの世界は、ほのぼのした雰囲気の裏で、登場キャラたちが「討伐」や「草むしり検定」などの労働や試験を通じて生活の安定を得ようと奮闘するという、独自の社会構造を持っています。

明確に「人間」が登場しないファンタジーのような舞台でありながら、その苦労や挫折、友情といったテーマは現実社会ともリンクしており、多くの大人たちにも共感を呼んでいます。

主人公のちいかわは、臆病ながら努力家で、おびえながらも毎日を一生懸命に生きています。

相棒のハチワレは明るく前向きな性格で、ちいかわを励ましながら共に困難を乗り越えていきます。

うさぎは言葉を発しない代わりに、奇行や突飛な行動で物語にユーモアをもたらす存在です。

他にも、アルバイトに勤しむくりまんじゅう、突然ブチギレるモモンガ、人格を失ったラッコなど、キャラクターごとに明確な個性と過去が描かれており、単なる癒し系作品ではない深さが感じられます。

このように、ちいかわは「かわいさ×社会風刺」の絶妙なバランスを持ったキャラクター作品であり、多くの人々の心を掴んで離さない独自の魅力を放っています。

顔が変わるのはなぜ?表情の違和感を考察

ちいかわに登場するキャラクターたちは、場面によって「顔が変わったように見える」と言われることがあります。

これは絵柄の乱れではなく、感情表現を豊かに伝えるための作画上の工夫であり、むしろ作品の魅力を構成する重要な要素となっています。

ちいかわのキャラたちは基本的に丸い顔・シンプルな目・小さな口で描かれていますが、感情が高まる場面では、その配置や形状が劇的に変化します。

たとえば、喜びでいっぱいのときには目が垂れて優しい表情になりますが、恐怖や不安に直面すると目が大きく見開かれたり、涙で輪郭が歪んだりするなど、極端にデフォルメされる演出が使われています。

このような変化は、読者にキャラクターの心の動きをよりダイレクトに伝えるために意図的に描かれています。

具体例としては、ちいかわが「草むしり検定」に失敗したシーンや、討伐中にモンスターに襲われるシーンで、顔が大きく変化する描写があります。

目が縦に細く伸び、口が三角形に開かれ、汗が飛び散るように描かれることで、言葉を発しなくても「怖い」「焦っている」という感情が伝わってきます。

また、うさぎが興奮状態で飛び跳ねる場面では、通常とはまったく異なる「白目むき出し」の顔が登場し、ギャグ要素と狂気を同時に演出しています。

つまり、ちいかわの「顔が変わる」という現象は、作者・ナガノが緻密に計算した演出であり、感情表現を強化するための重要なビジュアル手法なのです。

違和感と感じるのは、それだけキャラクターの感情がリアルに伝わっている証拠ともいえるでしょう。

顔だけで伝わる表情表現の巧みさとは?

ちいかわのキャラクターたちは、顔の表情だけで多くの感情を伝えることができる点でも高く評価されています。

この「顔だけで伝わる表情表現の巧みさ」は、ナガノの作画技術とキャラ造形のセンスに支えられています。

なぜ表情だけでここまで多くを語れるのかというと、キャラクターたちのデザインが極めてシンプルである一方で、そのわずかな違いを最大限に活かす表現が施されているからです。

目の位置の変化、口のわずかな角度、線の太さや余白の取り方など、最小限の要素で「嬉しさ」「驚き」「不安」「絶望」「安心感」など多様な感情を描き分けており、読者はそれを一目で読み取ることができます。

たとえば、「ちいかわが焼き芋を手にしてぱっと笑顔になる場面」では、目がやや垂れ気味に描かれ、口角が少し上がることで喜びが表現されています。

逆に、「敵に襲われてショックを受ける瞬間」では、目が開き気味になり、口が直線や逆三角形に変化し、恐怖や混乱が端的に伝わってきます。

このような描写はアニメ版でも巧みに再現されており、声を発さなくても視覚的な感情表現として成立しているのです。

また、ちいかわのキャラクターたちは「セリフが短く単純」であるため、表情に頼らざるを得ないという構造があります。

だからこそ、読者はキャラの細かな変化に敏感になり、「この表情の裏にはどんな気持ちがあるのか?」と自然に考えるようになります。

こうした視覚的読解を前提とした構成が、作品に独特の深みを与えているのです。

さらに、ナガノはSNS上で公開するイラストでも、セリフを省略して表情だけで感情を伝えるパターンを多用しています。

これにより、読者との非言語的なコミュニケーションが成立し、感情の共有感を強く感じられるのが特徴です。

このように、ちいかわの「顔だけで伝わる」表現は、技術的にも心理的にも非常に完成度が高く、ナガノの表現力の真骨頂ともいえる要素です。

シンプルな線と配置でこれほどまでに深い感情を描き出せる作品は、極めて稀であり、ちいかわが愛される理由の一つとなっています。

顔がないキャラの存在理由と演出意図

ちいかわの世界には、顔が描かれていないキャラクターが存在します。

これは作画の簡略化ではなく、物語の空気感や不穏さを演出するための、ナガノによる意図的な演出と考えられます。

なぜ顔がないキャラクターが登場するのかというと、読者に「不気味さ」や「異質さ」を感じさせることで、ちいかわの世界に漂う闇や不安を印象づけるためです。

かわいらしいキャラたちが中心となる物語の中で、あえて表情が描かれていない存在を登場させることで、読者は違和感や恐怖を無意識に感じ取るようになります。

これはいわば、「顔=感情」を感じ取れないことで、相手が何を考えているかわからず、緊張感が高まる心理的演出です。

代表的な例としては、「討伐対象」となる謎の怪物たちの一部や、試験官、上位者のようなキャラが挙げられます。

彼らは基本的に顔のパーツが極端に省略されており、目や口すら描かれていないことがあります。

その存在はちいかわたちの生活に大きな影響を与えるにも関わらず、感情がまったく読み取れないため、「なぜこうなるのか」「どうすればいいのか」という不安をキャラ自身も、読者も共有する構造になっているのです。

また、2023年放送のアニメ版や原作でも、突如現れる「顔のない巨大な生物」や、意図不明な行動をとる無表情なキャラが登場し、その度にSNSでは「怖すぎる」「夢に出てきそう」といった感想が多数寄せられています。

これにより、物語全体のトーンが「ほのぼの一辺倒」ではなく、常にどこか不安定で、何かが起こりそうな緊張感を生んでいます。

つまり、ちいかわにおける「顔がないキャラ」とは、単に手抜きではなく、感情の不在や社会的立場の強弱を視覚的に示すための効果的な演出であり、ナガノ作品に特有の緻密な世界観構築の一端を担っているのです。

作者がゴールデンカムイ好きを公言した理由とは

ちいかわの作者・ナガノが「ゴールデンカムイ好き」を公言していることは、ファンの間でも広く知られています。

この発言は単なる趣味としての発信にとどまらず、ナガノの作風や人物像に迫るヒントとして注目されています。

ナガノがなぜ「ゴールデンカムイ好き」と語ったのかというと、同作が持つ「ギャグとグロ、癒しと狂気の共存」という構造に、深く共鳴しているからではないかと考えられます。

ちいかわもまた、かわいらしさとシリアスさ、笑いと緊張が同居する作品であり、その表現手法においてゴールデンカムイと通じる点が多いのです。

2022年、ナガノは自身のSNSで「ゴールデンカムイめちゃくちゃ好き」「杉元が好き」などの投稿を行い、その熱意が伝わる言葉を何度も発信しています。

特にアニメ最終回が近づいたタイミングでは「もう見たくない…終わってほしくない…」というファン心理そのままのつぶやきをしており、その感情の深さは一時期トレンド入りするほど話題になりました。

ナガノが特に好んでいるのは、ゴールデンカムイの中にある「狂っているようで筋が通っているキャラ造形」と、「生きるための必死さ」に根ざした物語展開だと考えられます。

これはちいかわにも通じる要素であり、キャラが命がけで試験や労働に向き合う様子や、ときに精神崩壊すれすれになるストーリー展開は、ゴールデンカムイからの影響を受けている可能性も否定できません。

また、ちいかわアニメ公式Twitterでは、ナガノの指示でゴールデンカムイとのパロディ的な演出がオマージュとして組み込まれたという裏話もあり、ただのファン発言以上の関係性が見られます。

このように、ナガノがゴールデンカムイを好む背景には、表現の幅や感情の揺さぶりに共鳴する部分があり、ちいかわという作品の根底にもその影響が自然とにじみ出ているといえるのです。

魅力はなぜここまで支持される?ファン層と人気の秘密

ちいかわがここまで幅広い世代から支持されている理由は、「かわいさ」と「リアルな苦しさ」の絶妙なバランスにあります。

見た目は癒し系キャラでありながら、物語の中では過酷な労働や孤独、恐怖と向き合う姿が描かれ、多くの人の共感を呼んでいるのです。

ちいかわの人気がこれほどまでに拡大したのは、作品の表面にある「かわいさ」に惹かれる層だけでなく、その裏側に隠された「生きづらさ」や「理不尽」といった現代社会を象徴するテーマが、特に大人たちの心に強く刺さるからです。

2020年にTwitter(現X)で連載が始まると、徐々に「なんか泣ける」「自分を重ねてしまう」といった感想が拡散し、共感の輪が一気に広がりました。

たとえば、主人公のちいかわは、怯えながらも日々の生活をがんばる姿が印象的です。

何度失敗しても諦めず、仲間に支えられながら努力する姿に、多くの読者が自分自身を重ねています。

ハチワレは常にポジティブに振る舞うものの、突然不安に襲われる描写もあり、「強がる人間の裏の顔」を投影する存在として評価されています。

うさぎのように突き抜けた行動をとるキャラでさえ、心の奥では何かを抱えているように感じさせる演出があり、作品全体が“表と裏”の二重構造で成り立っているのです。

また、ファン層が非常に幅広いのも特徴です。

小学生や中高生の子どもたちは、キャラの可愛らしさやグッズ展開に惹かれます。

一方、20代~40代の社会人層は、日常の理不尽さや孤独感を癒す存在として作品に没入しており、InstagramやXでは「ちいかわの一コマで涙が出た」という投稿が日常的に見られます。

さらに、アニメ版が朝の情報番組『めざましテレビ』内で放送されていることもあり、朝のルーティンの一部として日常的に視聴する人も増え、親子でファンになるケースも見られます。

このように、ちいかわの魅力は、単なるキャラクター商品にとどまらず、人の心の奥にある弱さや優しさに寄り添う「物語性」によって支えられています。

その結果、子どもから大人までを巻き込み、今や日本を代表する国民的キャラクターへと成長を遂げたのです。

ちいかわの作者の顔にまつわるまとめ

-

2015年に吉祥寺パルコのイベントで横顔写真がメディアに掲載された

-

横顔は黒縁メガネをかけた男性で、顎と口元のみ確認できる構図だった

-

掲載元のKAI-YOUの記事は現在削除されており公式写真は現存しない

-

顔出しは基本NGで、テレビ出演時もモザイクや背面映像で対応している

-

ナガノはXの投稿で自身が男性であることを自然に明かしている

-

年齢は2025年時点で40代前半と推定されている

-

出身地は関東圏とされ、後年には宮古島への移住説も浮上した

-

収入はLINEスタンプやグッズ展開などから年間1億円超の可能性がある

-

ちいかわの作風には社会の理不尽さや弱者の苦悩が色濃く描かれている

-

ラッコ先輩の人格崩壊など衝撃展開が「やばい」「怖い」と話題に

-

ナガノの作風から「サイコパス説」がSNSでネタ的に拡散された

-

作者は「救われない話が好き」「感情を抑えた展開が美しい」と語っている

-

「顔だけ」の変化で感情を表現する演出力が作品の大きな魅力となっている

-

顔のないキャラクターは恐怖や不気味さを演出するための意図的表現

-

「ちいかわ 作者 顔が西野カナ説」はSNSの誤解が発端のネタである

-

ナガノは「ゴールデンカムイ」のファンで、作風に共通点も多い

-

ちいかわの人気は「かわいさ×しんどさ」のギャップによって支えられている

-

ファン層は子どもから大人まで幅広く、共感と癒しを求めて支持されている

-

キャラの感情が表情だけで伝わる設計が、非言語的な魅力を生み出している

-

作品全体に流れる不穏さと希望が、多層的な読者層の心をつかんでいる